Eine IP-Adresse brauchst du, damit dein Computer oder Smartphone überhaupt mit dem Internet reden kann. Sie ist so etwas wie die Adresse deines Geräts – nur eben digital. Ohne IP-Adresse wüsste kein Server, wohin er eine Website oder Nachricht schicken soll.

Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört, wusstest aber nicht so richtig, was dahintersteckt. Kein Wunder – IP-Adressen wirken auf den ersten Blick ziemlich technisch und trocken. Dabei ist das Thema eigentlich ganz spannend, wenn man es einmal durchschaut hat.

In diesem Artikel zeige ich dir Schritt für Schritt, was eine IP-Adresse genau ist, wofür sie gebraucht wird und warum es davon verschiedene Arten gibt. Du wirst merken: Vieles ist gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Und am Ende weißt du, wie dein Gerät im riesigen Internet überhaupt gefunden wird.

Was ist eine IP-Adresse überhaupt?

Eine IP-Adresse ist so etwas wie die Adresse deines Geräts im Internet oder im Heimnetzwerk. Sie sorgt dafür, dass Daten den richtigen Weg finden – ähnlich wie ein Briefträger deine Hausnummer braucht, um den Brief zuzustellen.

IP steht für „Internet Protocol“. Es ist ein Regelwerk, das bestimmt, wie Datenpakete zwischen Geräten hin und her geschickt werden. Jedes Gerät, das mit einem Netzwerk verbunden ist – egal ob Computer, Smartphone oder Drucker – bekommt eine eindeutige IP-Adresse. Ohne sie könnten keine Webseiten geladen oder Mails empfangen werden.

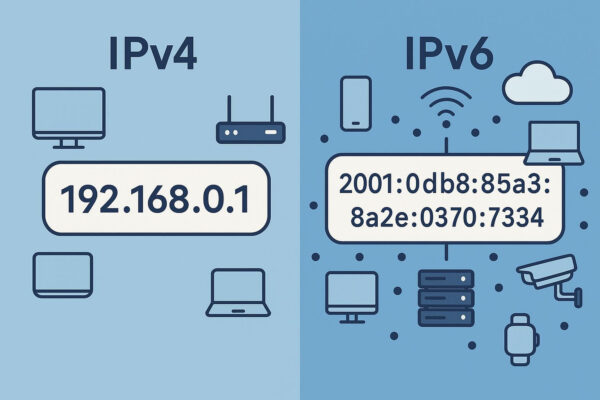

Die IP-Adresse besteht meistens aus vier Zahlenblöcken, zum Beispiel: 192.168.0.1. Diese Schreibweise nennt man IPv4. Es gibt aber auch eine modernere Variante namens IPv6 – dazu später mehr.

Ganz grob gesagt: Ohne IP-Adresse bist du für andere Geräte unsichtbar. Sie ist also eine Grundvoraussetzung dafür, dass das Internet funktioniert.

Statische vs. dynamische IP-Adresse: Wo liegt der Unterschied?

Bei IP-Adressen gibt es zwei wichtige Typen: statisch und dynamisch. Der Unterschied liegt darin, ob sich die Adresse eines Geräts im Netzwerk regelmäßig ändert oder gleich bleibt.

Statische IP-Adresse:

Diese Adresse bleibt immer gleich. Du bekommst sie fest zugewiesen. Das ist zum Beispiel praktisch bei Servern oder Netzwerkspeichern, weil man diese Geräte immer unter der gleichen Adresse erreichen möchte.

Dynamische IP-Adresse:

Diese ändert sich automatisch. Die meisten Router und Internetanbieter vergeben IP-Adressen dynamisch – also bei jeder Verbindung eine neue. Das spart Adressen und macht die Verwaltung einfacher.

Hier eine kurze Übersicht:

| Typ | Änderung? | Typischer Einsatz |

|---|---|---|

| Statisch | bleibt gleich | Server, Drucker, Kameras |

| Dynamisch | ändert sich oft | private Geräte, Heimnetzwerke |

Im Alltag hast du es meist mit dynamischen Adressen zu tun – es sei denn, du richtest dein Netzwerk gezielt anders ein.

Öffentliche und private IP-Adressen einfach erklärt

IP-Adressen lassen sich auch in zwei andere Gruppen aufteilen: öffentlich und privat. Der Unterschied liegt darin, ob sie im gesamten Internet sichtbar sind oder nur in deinem Heimnetzwerk.

Private IP-Adressen werden nur intern genutzt, zum Beispiel im WLAN zu Hause. Dein Router vergibt sie automatisch an deine Geräte. Typische Beispiele sind:

- 192.168.0.1

- 10.0.0.2

- 172.16.1.5

Diese Adressen funktionieren nur innerhalb deines Netzwerks. Geräte mit privaten IPs können also nicht direkt aus dem Internet erreicht werden – das erhöht die Sicherheit.

Öffentliche IP-Adressen hingegen sind weltweit eindeutig. Sie werden von deinem Internetanbieter vergeben und sind von außen erreichbar. Dein Router hat meistens so eine Adresse – nicht dein Handy oder Laptop direkt.

Der Router leitet die Anfragen aus dem Internet an das richtige Gerät in deinem Netzwerk weiter. Dieses Prinzip nennt man NAT (Network Address Translation).

Kurz gesagt:

- Private IP = nur intern sichtbar

- Öffentliche IP = weltweit sichtbar

IPv4 und IPv6: Warum gibt es zwei Versionen?

Die klassische IP-Adresse, die du vielleicht schon mal gesehen hast, sieht etwa so aus: 192.168.0.1 – das ist eine IPv4-Adresse. IPv4 steht für „Internet Protocol Version 4“ und begleitet uns seit den Anfängen des Internets. Insgesamt gibt es bei IPv4 rund 4,3 Milliarden mögliche Adressen. Klingt viel – ist aber längst zu wenig.

Deshalb wurde IPv6 eingeführt. Diese neue Version verwendet eine ganz andere Schreibweise, zum Beispiel:

2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334

Damit lassen sich unfassbar viele Adressen erzeugen – über 340 Sextillionen. Damit ist sichergestellt, dass auch in Zukunft jedes Gerät eine eindeutige Adresse bekommen kann.

Hier die wichtigsten Unterschiede im Überblick:

| Merkmal | IPv4 | IPv6 |

|---|---|---|

| Format | 4 Zahlen (z. B. 192.168…) | 8 Blöcke mit Hex-Zahlen |

| Adressanzahl | ca. 4,3 Milliarden | über 340 Sextillionen |

| Einführung | 1983 | ab 1998 |

IPv6 ist also die Zukunft, wird aber noch nicht überall eingesetzt. In vielen Netzwerken laufen IPv4 und IPv6 parallel.

Wie finde ich meine eigene IP-Adresse heraus?

Du kannst deine eigene IP-Adresse ganz leicht herausfinden – sowohl die öffentliche als auch die private. Es kommt nur darauf an, welches Gerät du nutzt.

Private IP-Adresse im Heimnetz:

- Windows: Öffne die Eingabeaufforderung und gib

ipconfigein. Die Adresse steht bei „IPv4-Adresse“. - macOS: Gehe zu den Systemeinstellungen → Netzwerk → Verbundenes Netzwerk auswählen → IP-Adresse steht rechts.

- Smartphone: In den WLAN-Einstellungen findest du die IP unter „Details“ oder „Erweitert“.

Öffentliche IP-Adresse:

Die bekommst du von deinem Internetanbieter. Um sie zu sehen, geh einfach auf eine Seite wie:

Dort wird dir sofort deine öffentliche IP angezeigt – also die Adresse, mit der du im Internet unterwegs bist.

Beachte: Diese IP kann sich ändern, wenn du eine dynamische IP hast. Dann bekommst du bei jeder neuen Verbindung eine neue Adresse zugewiesen.

So funktioniert die Vergabe von IP-Adressen im Internet

Damit IP-Adressen nicht doppelt vergeben werden, gibt es eine zentrale Verwaltung. Ganz oben steht die Organisation IANA (Internet Assigned Numbers Authority). Sie verteilt IP-Bereiche an sogenannte Regional Internet Registries (RIRs). In Europa ist das zum Beispiel RIPE NCC.

Diese vergeben wiederum IP-Adressbereiche an Internetanbieter (Provider), Behörden oder große Firmen. Wenn du zu Hause online gehst, bekommst du von deinem Anbieter automatisch eine IP-Adresse zugewiesen – oft über einen DHCP-Server (Dynamic Host Configuration Protocol).

Im Heimnetzwerk ist dein Router zuständig. Er vergibt per DHCP private IP-Adressen an deine Geräte – meist im Bereich 192.168.x.x. So bekommt jedes Gerät eine eigene Adresse, ohne dass du etwas einstellen musst.

Wenn du im Internet surfst, tritt dein Router mit seiner öffentlichen IP-Adresse auf. Intern verteilt er die Daten an das richtige Gerät – über NAT (Network Address Translation). Das sorgt dafür, dass du auch mit mehreren Geräten gleichzeitig online sein kannst.

IP-Adresse zurückverfolgen: Was ist technisch möglich – und was nicht?

Vielleicht hast du schon gehört, dass man über die IP-Adresse den Wohnort oder sogar eine Person herausfinden kann. Ganz so einfach ist das aber nicht.

Was ist möglich?

Eine IP-Adresse verrät meist nur, über welchen Anbieter du online bist und in welcher Region du dich ungefähr befindest. Dienste wie GeoIP versuchen, die ungefähre Position auf einer Karte darzustellen – das kann aber mehrere Kilometer danebenliegen.

Was ist nicht möglich?

Du kannst nicht einfach Name, Straße oder Gerät herausfinden. Dafür müsste der Anbieter die IP-Adresse mit Kundendaten verknüpfen – und das geht nur auf richterlichen Beschluss, etwa bei Straftaten.

Kurz gesagt:

- Ja, IP-Adressen geben grobe Infos über Standort und Provider.

- Nein, sie reichen nicht aus, um dich eindeutig zu identifizieren.

Im Alltag brauchst du dir also keine Sorgen machen – solange du keine krummen Dinger drehst.

Warum IP-Adressen für Netzwerksicherheit eine wichtige Rolle spielen

IP-Adressen helfen nicht nur bei der Kommunikation – sie sind auch ein wichtiger Baustein in der Netzwerksicherheit. Mit ihnen kann gesteuert werden, wer auf was zugreifen darf und wer nicht.

Hier ein paar Beispiele:

- Firewall-Regeln: Du kannst bestimmte IP-Adressen blockieren oder nur ausgewählte zulassen.

- Login-Schutz: Viele Dienste erlauben den Zugriff nur von bekannten IP-Adressen.

- Protokollierung: Server speichern oft, welche IP sich wann angemeldet hat – nützlich bei der Fehlersuche oder für Sicherheitsanalysen.

Auch Angreifer nutzen IP-Adressen – etwa um gezielt Schwachstellen zu scannen. Deshalb ist es wichtig, nicht einfach alles im Netzwerk freizugeben und IP-basierte Zugriffe gut zu kontrollieren.

Ein weiterer Sicherheitsfaktor: Wenn du weißt, welche IP-Adressen in deinem Heimnetzwerk aktiv sind, erkennst du sofort, wenn sich ein fremdes Gerät dazugesellt. Ein Blick in die Router-Oberfläche reicht oft schon.

Fazit: Verstehe deine IP-Adresse – und nutze das Wissen für dich

Die IP-Adresse ist weit mehr als nur eine technische Zahl. Sie entscheidet darüber, wie deine Geräte kommunizieren, wer dich im Netz erreichen kann und wie sicher dein Heimnetzwerk ist. Jetzt weißt du, wie sie funktioniert, welche Typen es gibt und was du selbst damit anfangen kannst.

Vielleicht hast du jetzt Lust bekommen, mal selbst in deinem Router nachzuschauen, welche IP-Adressen vergeben sind – oder herauszufinden, ob du eine IPv6-Verbindung nutzt. Wenn du tiefer einsteigen willst, lohnt sich auch ein Blick in Tools wie Netzwerkscanner oder Firewall-Einstellungen.

Natürlich bleiben noch Fragen offen: Wie lässt sich ein Heimnetzwerk über feste IPs besser organisieren? Oder wann lohnt sich eine statische öffentliche IP?

Mit diesem Basiswissen bist du gut gerüstet. Trau dich ruhig, selbst zu experimentieren – du wirst sehen, wie viel klarer und kontrollierter dein Netzwerkalltag dadurch wird.

FAQ – Häufige Fragen und Antworten

Hier habe ich noch Antworten auf häufige Fragen zu diesem Thema zusammengestellt:

Kann ich meine IP-Adresse ändern?

Ja, das ist möglich – aber es hängt davon ab, ob du eine dynamische oder statische IP-Adresse hast. Bei dynamischen IPs reicht es oft, den Router neu zu starten, um eine neue öffentliche IP vom Anbieter zu bekommen. Bei statischen IPs musst du dich an deinen Anbieter wenden. Die private IP-Adresse im Heimnetz kannst du direkt im Gerät oder Router ändern.

Was bedeutet es, wenn zwei Geräte dieselbe IP-Adresse haben?

Dann liegt ein sogenannter IP-Adresskonflikt vor. Das passiert, wenn zwei Geräte im selben Netzwerk dieselbe private IP nutzen. Die Folge: Keines der Geräte kann zuverlässig kommunizieren. In so einem Fall solltest du im Router oder an den Geräten selbst eine andere Adresse vergeben oder DHCP erneut ausführen.

Was ist ein Loopback-Adresse?

Die Loopback-Adresse (meist 127.0.0.1 bei IPv4) ist eine IP, mit der sich ein Gerät selbst ansprechen kann. Sie wird vor allem zu Testzwecken verwendet. Wenn du z. B. einen lokalen Server laufen hast, erreichst du ihn mit der Loopback-Adresse – ganz ohne Internetverbindung.

Gibt es IP-Adressen, die nie im Internet verwendet werden?

Ja, sogenannte reservierte IP-Adressen. Dazu gehören zum Beispiel: Private Adressbereiche (192.168.x.x, 10.x.x.x usw.), Loopback-Adressen, Broadcast- und Multicast-Adressen. Diese sind für spezielle Zwecke gedacht und im öffentlichen Internet nicht gültig.

Was passiert, wenn keine IP-Adresse vergeben wird?

Dann kann ein Gerät keine Verbindung zu anderen Geräten oder dem Internet aufbauen. In solchen Fällen zeigt Windows z. B. „Nicht identifiziertes Netzwerk“ an. Meist hilft es, den Router neu zu starten oder die Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen. Ohne IP bleibt ein Gerät sozusagen stumm im Netzwerk.